風評被害対策とは?事例や具体的な対応策と予防法を解説

現代のビジネス環境では、企業の評判やブランドイメージが一夜にして揺らぐことも珍しくありません。

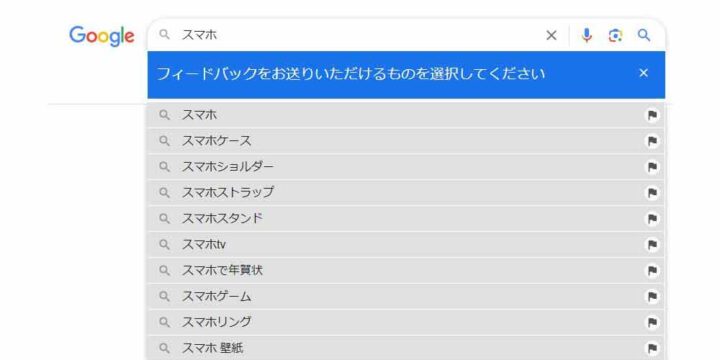

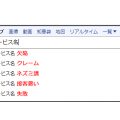

SNSの拡散力や匿名掲示板での投稿、検索エンジンに表示されるサジェストや関連キーワード。これらすべてが、企業の評価を左右する「無形の資産=信頼」を脅かす要因となり得ます。

実際、事実に基づかない誤解や悪意ある情報がネット上に流れることで、取引先からの信用を失ったり、採用活動に影響が出たり、売上や株価の下落につながったというケースも数多く報告されています。

こうした事態に備えるためには、的確かつ継続的な「風評被害対策」が不可欠です。

炎上が起きてから対応するのではなく、日頃からのモニタリング体制や検索結果・サジェストの管理、誤情報に対する正しい対処法を整えておくことが、企業のレピュテーションリスクを最小限に抑えるカギとなります。

本記事では、風評被害の基本的な仕組みから、具体的な対策内容、専門サービスの活用方法まで、企業が今すぐ知っておくべき風評対策のすべてをわかりやすく解説していきます。

「検索結果が気になる」「SNSでの噂が不安」「社名のサジェストに不穏なワードが出る」と感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。

風評被害対策とは?風評被害について

風評被害対策とは、根拠のない噂や誤った情報、悪意ある口コミなどから、個人や企業の信用・評判を守るために行う一連の対応策を指します。

特に現代では、SNSや掲示板、口コミサイトといったインターネット上の拡散力が非常に大きく、ひとたびネガティブな情報が広まると、企業ブランドの毀損や売上低下といった深刻な影響が生じる恐れがあります。

そのため、迅速かつ適切な対応が欠かせません。

風評被害対策には、以下のような施策が含まれます。

・誹謗中傷や虚偽情報の監視・削除要請

・ネガティブな検索結果の改善(検索エンジン対策)

・ネガティブなサジェストの改善(サジェスト対策)

・ポジティブな情報の拡散やPRの強化

・対象メディアとの交渉や法的措置の検討

・被害後のブランド回復・信頼再構築活動

これらの対策は、風評被害の発生を未然に防ぐ予防措置から、発生後の収束・被害回復までを幅広くカバーします。

特に企業の場合、風評被害が引き起こす影響は、ブランドの信用失墜、顧客離れ、取引先との関係悪化、採用活動への影響、さらには従業員やその家族への精神的負担など、多方面に及びます。

加えて、かつてはテレビや新聞などのマスメディアが主な情報源でしたが、現在はSNSやブログ、動画共有サイトなど、個人が簡単に発信できるインターネットメディアの影響が非常に大きくなっています。

そのため、企業にとって風評被害対策は単なるイメージ戦略ではなく、リスク管理・危機管理の一環として必須の取り組みと位置づけられています。

風評被害のメカニズムとは?拡散の仕組みと注意すべきプロセス

風評被害とは、根拠のない噂や誤情報、または感情的な批判が社会に広まり、やがて個人や企業、地域などの信用や評判を大きく損なう現象を指します。

特に近年では、SNSや匿名掲示板といったインターネット上の情報発信源が中心となり、真偽不明の情報が瞬時に拡散されることで、被害が急速に拡大・長期化する傾向にあります。

東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター特任准教授・関谷直也教授の研究によると、風評被害は次の3つの段階を経て進行するとされています。

集合的増幅(社会的な不安の拡大段階)

最初の段階では、根拠が不明確なネガティブ情報や疑念が、SNSやニュース報道などを通じて広く拡散されます。

この情報に触れた人々の間で不安が一気に高まり、「何か起きているらしい」「念のため避けよう」といった感情が共有され始めます。

組織的増幅(少数意見の拡声化)

次に、特定の個人や団体が発する少数意見や強い主張が、SNSのアルゴリズムやメディアの取り上げ方によって過剰に拡大される段階です。

本来なら少数であるはずの見解が、まるで多数意見のように錯覚され、企業や個人への圧力や批判が激化します。この段階では、感情的な反応が連鎖しやすく、状況の制御が困難になっていきます。

自己成就(風評が「事実化」する段階)

最後の段階では、誤情報や噂が繰り返し語られることで、いつしか「それが事実である」という誤った共通認識が社会の中に定着してしまいます。

これが「自己成就」の段階であり、風評被害が払拭されにくくなる大きな原因です。

情報の真偽を見極める力と冷静な判断力

このように、風評被害は段階的に進行し、初期の段階で適切に対処できなければ、やがて誤情報が「事実」として扱われ、回復に多大な労力と時間がかかるようになります。

現代のように誰もが情報を発信・共有できる社会では、私たち一人ひとりが加害者にも被害者にもなり得る時代です。風評被害を未然に防ぐためにも、「情報の真偽を見極める力」と「冷静な判断力」が求められます。

詳細については、総務省の「インターネット上の誹謗中傷対策」や経済産業省の報告書など、公的機関の情報も参考になります。

参照:インターネット上の誹謗中傷への対策(総務省)

参照:風評問題のメカニズムとその対策(関谷直也)

風評被害がもたらす影響とは?企業・個人が受けるリスクを理解する

風評被害対策を講じるにあたっては、まず「風評によってどのような悪影響が生じるのか」を正しく理解することが重要です。

風評被害は、単なる一時的なイメージの低下にとどまらず、企業活動や個人の社会的信用に深刻なダメージを与える可能性があります。

企業や個人が受ける具体的な影響として、以下のようなものが挙げられます。

信頼や信用の失墜

企業イメージや個人の社会的評価が下がることで、顧客や取引先、関係者からの信頼を失ってしまう恐れがあります。

ブランド価値の毀損

自社の商品やサービス、ブランドに対してネガティブな情報や誹謗中傷が広まると、ユーザーの購買意欲が低下し、市場での評価が損なわれます。

売上や取引の減少

SNSや検索結果、口コミサイトに悪評が出回ることで、新規顧客の獲得チャンスが減り、既存の顧客も離れていくなど、直接的な売上低下を招くことがあります。

株価への影響(上場企業の場合)

事実無根の情報でも、風評によってブランドが傷つけば株主の信頼を失い、株価が下落することもあります。

採用活動への悪影響

「ブラック企業」などのイメージが広がると、求職者から敬遠され、人材確保が難しくなります。すでに働いている従業員の離職につながるケースも見受けられます。

社内の士気やモラルの低下

社員のSNS投稿による情報漏洩や内部告発が発端となって炎上し、結果として組織全体の雰囲気が悪化することもあります。

精神的苦痛(reputational stress)

経営者や担当者が精神的に大きな負担を感じたり、名誉毀損や人格攻撃などが個人に及ぶケースもあります。

顕在化しない風評被害がもたらすリスク

また、これらの影響はすぐには顕在化しないことも多く、「なぜ売上が減っているのか」「なぜ応募が集まらないのか」といった形で、原因に気づかないまま悪循環に陥ってしまうケースもあります。

そのため、風評被害の兆候を早期に察知し、的確な対策を講じることが不可欠です。

日常的な情報モニタリングや検索結果の確認、社員教育の徹底など、風評リスクを想定した備えをしておくことが、企業や個人の信頼を守る第一歩となります。

風評被害の実例と影響の広がり・直面した深刻なリスクとは

風評被害は、その内容の真偽に関わらず、企業やその商品・サービスに大きなダメージを与える可能性があります。

しかも、一度発生すれば情報がネット上で拡散されやすく、短期間で企業の信用やブランド価値を大きく損なうことがあります。

ここでは、過去に実際に発生した風評被害の事例をもとに、どのようなリスクがあるのかを「商品・サービス」「企業活動」「経営者や個人」の3つの視点からご紹介します。

商品・サービスに対する風評被害

●「コロナ」という名称に起因する誤解

社名や商品名に「コロナ」という言葉を含む企業が、感染症の拡大にともない、実際にはまったく関係がないにもかかわらず、誤った印象や偏見による風評被害を受けました。

たとえば、ウイルスと関連付けられたことで、商品の購入を避けられたり、不要な問い合わせやクレームが急増したりするなど、企業活動に深刻な影響が及びました。

こうした状況を受けて、企業側は迅速に対応を開始。新聞広告を通じた周知活動や記者会見による説明、公式サイトでの発信などを活用し、誤解の払拭に取り組みました。

正しい情報を分かりやすく伝えることで、消費者の理解を得ようと努め、ブランドイメージの回復と信頼の再構築に力を注ぎました。

●ファーストフード企業での異物混入報道

大手ファーストフードチェーンで、商品の異物混入が報道されたことをきっかけに、SNSやネットメディアを通じて情報が急速に拡散しました。

一部は事実に基づいた内容でしたが、真偽不明の情報も含まれていたため、消費者の不安と不信感が一気に広がり、企業イメージは大きく損なわれました。

その結果、来店数や売上が急減し、業績も大幅に悪化。企業側は早急に品質管理体制を見直し、安全対策の強化と情報の透明化に取り組みました。あわせて広報活動も強化し、消費者への説明や信頼回復に注力しました。

これらの対応により、企業は徐々にブランドイメージを回復し、業績も持ち直しました。この事例は、風評リスクへの初動対応と継続的な誠実な姿勢が、企業の再生に直結することを示しています。

●美白化粧品の副作用報道

ある化粧品メーカーが販売していた美白製品に関し、使用者の肌に白斑のような症状が現れたという報道が出たことで、大きな騒動へと発展しました。

この情報はテレビや新聞にとどまらず、SNSや口コミサイトなどを通じて瞬く間に拡散され、広範な注目を集めることとなりました。

消費者の間では「この製品は本当に安全なのか」といった不安が急速に広がり、企業に対する厳しい批判や不信感が集中。事態の深刻化に伴い、企業は当該製品の自主回収を行うとともに、健康被害を訴える顧客への補償対応に追われ、結果として多額の損失を抱えることとなりました。

こうした事態を受け、企業は経営体制や製品開発体制の抜本的な見直しを行い、品質管理やリスク管理体制を強化。現在では、グループ全体の再編を経て、ブランドの再構築と信頼回復に向けた取り組みが進められています。

企業活動そのものへの風評被害

●社員のSNS発言による炎上

従業員が個人のSNSアカウントで、企業への不満や社内の機密情報を不用意に投稿したことをきっかけに、企業全体のコンプライアンス意識が問われる深刻な事態に発展したケースがあります。

一見すると個人の行動に見えても、企業の管理体制や倫理観が批判の対象となり、信頼性に大きな影響を及ぼす可能性があります。

特に初期対応が遅れた場合、投稿内容は瞬く間にネット上で拡散され、世間からの批判が高まり、いわゆる「炎上」状態に陥る危険性があります。迅速かつ適切な対応が、被害の拡大を防ぐためには不可欠です。

●格安旅行会社の経営破綻と業界への影響

ある格安旅行会社が突然経営破綻したことにより、多くの旅行者がツアーの中止や費用の損失といった直接的な被害を受けました。

こうした状況に対する不満や怒りの声がSNS上に次々と投稿され、情報は瞬く間に拡散。ネット上では企業への批判だけでなく、旅行業界全体への不安の声も広がっていきました。

その結果、「格安旅行は信用できない」「安いツアーには裏があるのではないか」といった憶測が生まれ、根拠のないネガティブな印象が一人歩きするようになりました。

これにより、まったく関係のない同業他社に対しても予約キャンセルが相次ぐなど、業界全体に風評被害が波及する連鎖的な影響が発生しました。

●原発事故による農産物への風評

大規模な自然災害によって発生した原子力発電所の事故は、被災地周辺に深刻な影響を与えました。

その余波として、実際には安全基準を満たしている農産物に対しても、「放射線に汚染されているのではないか」といった根拠のない不安や誤解が広がり、消費者の買い控えが相次ぎました。

こうした風評による影響は一時的なものにとどまらず、農家や生産団体、流通業者など関連する企業・事業者の経済活動に長期的な打撃を与える結果となりました。

安全であるにもかかわらず市場価値が下がり、販路の縮小や収益の減少に苦しむケースも少なくありません。

この事態を受けて、行政機関や関係団体は、農産物の検査結果を継続的に公表し、安全性を数値やデータで示すとともに、メディアや広報活動を通じた積極的な情報発信を行い、風評被害の払拭と消費者の理解促進に努めています。

経営者や個人への風評被害

●経営者に関する誤認や憶測

経営者が反社会的勢力と関係があるという噂や、同姓同名の人物が犯罪者であることから企業全体が誤解を受けたケースも存在します。

このような情報がネット記事や掲示板に掲載されると、企業活動全体に波及し、取引先からの信頼低下や顧客離れにつながることがあります。

●過去の発言が炎上し、企業イメージにも波及

ある企業の経営者が、かつてSNS上で発信した個人的な政治的・思想的な意見が、数年後に掘り起こされ拡散された事例があります。

投稿内容は法的問題があるものではなかったものの、特定の層から反感を買い、炎上へと発展。

その後「このような価値観の経営者が率いる企業の商品は使いたくない」といった不買運動まで起き、企業全体のブランドイメージに深刻な悪影響を与えました。

●プライベート写真の流出による誤解と批判

経営者がプライベートで友人と撮影した写真が、第三者によって無断でネット上に掲載され、その中に反社会的勢力と見られる人物が写っていたとして問題視されたケースです。

後に本人とは無関係であることが判明しましたが、「反社会的勢力と関わっているのではないか」という疑念が一人歩きし、取引先企業が契約を見直すなど、企業活動に直接的な影響が及びました。

誤情報でも、拡散力の強いネット社会では迅速な対応が求められます。

風評被害は連鎖する

風評被害は単独で起きるものではなく、ひとつの情報がきっかけとなって別の領域にも波及することがよくあります。

たとえば、商品の風評被害が企業の姿勢や管理体制への批判へとつながり、最終的には経営者個人のバッシングにまで及ぶこともあります。

だからこそ、風評リスクは「個別対応」ではなく「総合的な危機管理」の一環として考える必要があります。

企業としては、日頃からの情報監視体制の整備、SNS教育、メディア対応マニュアルの構築などを行い、被害の未然防止と拡大抑制に取り組むことが求められます。

風評被害の予防策とは?信頼を守るための重要ポイント

風評被害は、一度発生すると企業の信用や売上、採用活動などに深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、被害を未然に防ぐための準備が非常に重要です。

以下に挙げる4つの対策は、風評リスクに備えるうえで基本かつ実効性の高い取り組みです。

ソーシャルメディアポリシーの策定

企業として、まず重要なのがSNSやウェブ上での情報発信に関するルールの明文化です。

従業員やアルバイトが個人のSNSで不用意に発信した内容が風評被害の火種になることもあるため、「投稿してよい内容・NGな表現」「社外秘情報の扱い」「会社名の使用可否」などを明確にしたガイドラインやポリシーを整備しましょう。日常的な注意喚起やチェックリストの運用も有効です。

モニタリング体制の構築

風評被害を防ぐには、日常的なネット監視(モニタリング)が必要です。

Googleなどの検索エンジンの関連ワードや、就職・転職サイトの口コミ、SNS(X〈旧Twitter〉、Instagramなど)、ネット掲示板などを対象に、ネガティブな書き込みや悪評の兆候を早期に発見できる仕組みを構築しましょう。

外部ツールや専門業者を活用する方法もあります。

教育・研修の実施

SNSポリシーを作成するだけでなく、従業員やアルバイト、協力会社に対する継続的な教育・研修も不可欠です。

風評被害が実際に発生した事例や、内部関係者の発信が大きなトラブルに発展したケースなどを共有し、リスクに対する認識を高めます。

特に、退職者からの発信による被害を防ぐためにも、就業規則への明記や退職時の説明も重要です。

危機管理体制の整備

万が一風評被害が発生した際に備え、社内での危機管理体制をあらかじめ整備しておくことも重要です。

具体的には、対応責任者の明確化、社内連絡体制や指示系統の構築、メディア対応用のテンプレートの準備、公式発表や記者会見の手順などを事前に決めておくと、迅速で的確な対応が可能になります。

未然の予防策が重要となる

風評被害の多くは、「情報の誤解」や「社員の不用意な発信」から始まることが少なくありません。

だからこそ、発信を制御し、情報を監視し、緊急時に動ける体制を整えることが、企業の信頼を守るうえで極めて重要です。

事後対応よりも事前準備が、被害の最小化と信頼維持に大きく貢献します。

風評被害が発生したときの適切な対応と信頼回復のための取り組み

企業や個人がネット上で風評被害を受けた場合、その影響は信用の低下、取引停止、採用難など多方面に広がる恐れがあります。拡散のスピードが早い現代では、初動対応の遅れが事態の悪化を招くため、あらかじめ体制を整え、万が一の際には迅速かつ的確に対応することが極めて重要です。

初期対応をルール化し、冷静な行動を徹底する

風評被害が疑われる事態が発覚した際は、慌てて動くのではなく、あらかじめ定めた初期対応の手順に沿って行動することが重要です。

・誰が指揮をとるのか(対応責任者の明確化)

・社内外への報告や連絡フロー

・メディア対応や公式アナウンスの準備

このような対応体制を事前に整備しておけば、混乱を防ぎ、被害を最小限に抑えることができます。

弁護士や専門会社と連携し、法的・技術的対応を行う

風評被害が名誉毀損や営業妨害に該当する場合、弁護士に相談し、必要に応じて法的措置を検討します。悪質な書き込みに対しては、以下のような対応が可能です:

・サイト運営元への削除依頼

・検索エンジンへのインデックス削除申請

・投稿者の情報開示請求や損害賠償請求

また、風評被害対策に特化した専門会社と連携すれば、検索結果の調整(逆SEO)、監視体制の強化、ネット上のリスク評価など、技術的かつ継続的な対策が可能となります。

誤情報の訂正と正しい情報の積極的な発信

誤解やデマに対抗するには、事実に基づいた正しい情報を継続的に発信する姿勢が不可欠です。 不正確な情報を放置すれば、それが「事実」として定着する恐れがあります。

・自社サイト・SNSでの公式見解の提示

・信頼できる外部メディアでの情報掲載

・企業ブログや記者発表による定期的な情報発信

ネガティブな情報よりもポジティブな情報が検索上位に表示されるよう工夫すること(逆SEO)も、イメージ改善に効果があります。

顧客との信頼関係を再構築する「誠実な対応」

風評被害を受けた後は、単に誤解を解くだけでなく、失われた信頼を取り戻す取り組みが求められます。公式声明や訂正情報の発表とあわせて、次のような姿勢も不可欠です:

・顧客からの問い合わせや意見に対して真摯に対応する

・トラブルの経緯や改善策をわかりやすく説明する

・ミスや誤情報に対して誠意をもって謝罪する

一つひとつの対応が「この企業は信頼できる」と再評価されるきっかけとなります。

風評被害には「即応」と「誠実な姿勢」が最も重要

風評被害は突然発生し、目に見えない形で企業の信用や経営基盤を揺るがします。だからこそ、「起こらないように備えること」と「起きたときにすぐ対応できる準備」が鍵となります。

さらに、単なる防御だけでなく、正確な情報の発信と、顧客や社会への真摯な対応を積み重ねることで、企業は信頼を取り戻すことができるのです。

風評被害対策サービスとは?

風評被害対策サービスとは、ネット上で拡散される悪評、誹謗中傷、虚偽情報、さらには検索エンジンに表示されるネガティブなサジェストワードなどに対して、専門的かつ戦略的に対応する支援サービスです。

企業や個人が抱える reputational リスクを最小限に抑え、ブランド価値の保全や信用回復を目指します。

その対応範囲は非常に広く、以下のように多岐にわたります。

SNSや掲示板でのネガティブな書き込みの監視・削除依頼

問題投稿の早期発見と迅速な対処により、二次被害を防ぎます。

検索エンジン対策(逆SEO)

ネガティブな記事や評判を検索結果の下位に押し下げ、ポジティブな情報を上位表示させる施策です。

GoogleやYahoo!のサジェスト対策

企業名や商品名を検索した際に出てくるマイナスイメージのキーワードを抑制します。

ポジティブ情報の強化と上位表示によるブランド保護

自社の強みや信頼性のある情報を積極的に発信・上位表示させることで、検索利用者の印象を良好に保ちます。

ネット上の継続的なモニタリングによるリスクの早期発見

自社に関する評判や投稿の動向を日常的に監視することで、潜在的なリスクの早期把握と迅速な対応が可能になります。

これらを一括して提供できる点が、風評被害対策サービスの大きな強みです。

自社内だけでこれらすべてを対応しようとすると、多くの時間・人員・知識を要するため非現実的なケースも多く、外部の専門サービスを利用することで、より迅速かつ確実なリスクマネジメントが実現できます。

風評被害対策サービスを活用するメリット

インターネット上での悪質な書き込みや根拠のない噂、SNSによる情報の拡散などにより、企業や個人が風評被害にさらされるリスクは年々高まっています。

口コミサイトや掲示板、検索エンジンのサジェスト表示といった多様な情報経路を通じて、ネガティブな印象があっという間に広がってしまう現代では、対応のスピードと正確さが信頼維持の鍵を握っています。

しかし、こうした問題に自社だけで対応しようとすると、膨大な手間と時間がかかるうえ、専門的な知識も必要となるため、現実的には限界があります。

そこで活用が進んでいるのが、風評被害対策サービスです。これらのサービスは、ブランド価値や企業の信用を守るうえで、非常に有効な手段となっています。

この記事では、風評被害対策サービスの主な内容、活用することで得られる具体的なメリット、そしてサービスを導入する際に押さえておきたいポイントについて、わかりやすく詳しく解説します。

風評被害のリスクに備えたい方、すでに対策を検討中の方にとっても、きっと参考になるはずです。

専門知識とノウハウによる的確な対応

風評被害への対応には、法律やプライバシー保護、メディアの利用規約、SNSプラットフォームのガイドライン、SEO技術、そして投稿削除のための交渉スキルといった、幅広く高度な知識が求められます。

これらは一般の企業担当者が短期間で身につけるには限界があります。

誤った対応や感情的な反応は、かえって火に油を注ぎ、SNSでの「炎上」に発展してしまう危険性もあります。

だからこそ、経験と実績を持つ専門家に任せることで、状況に応じた適切かつ安全な対策を迅速に講じることが可能になり、被害の拡大を未然に防げます。

社内の負担を軽減し、本業に集中できる

風評被害が発生すると、広報部門や法務担当者は緊急対応に追われ、本来の業務に手が回らなくなるケースも少なくありません。

SNSの投稿監視やネガティブな記事への対応、検索結果のチェック、社内報告書の作成など、対応には多くの時間と労力が必要です。

風評被害対策サービスを導入すれば、これらの作業を外部に一括して委託できるため、社内のリソースを過度に消耗することなく、通常業務に専念することができます。

特に中小企業や少人数のチームにとっては、大きな負担軽減となるでしょう。

ブランド価値の回復と信頼の再構築

検索結果やSNSにネガティブな情報が表示されていると、消費者や取引先が企業を調査した際に悪印象を与え、商品購入や契約の意思決定に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、採用活動においても求職者から敬遠される原因となることがあります。

風評被害対策サービスでは、ポジティブな情報の上位表示(逆SEO)や、公式情報の強化、第三者メディアへの露出支援などを通じて、企業イメージを回復・再構築します。

結果として、ユーザーの信頼を取り戻し、ビジネスチャンスの維持・拡大にもつながります。

再発防止への取り組みも支援

一時的に火消しをしただけでは、風評リスクを根本的に解消することはできません。多くの風評被害対策サービスでは、再発防止のための内部施策までを包括的にサポートしています。

たとえば、社員向けのSNSリテラシー研修の実施、情報発信ルールの明文化、万が一に備えた危機管理マニュアルの整備など、組織として風評リスクに強くなる仕組み作りを支援してくれます。

このように、対策は「いま起きている問題」への対応だけでなく、「今後起きうる問題」への備えとしても重要です。

風評被害対策サービスを選ぶポイント

風評被害対策サービスを選ぶ際には、自社の課題やリスクに適した支援を受けられるかどうかを見極めることが重要です。

そのために、以下の点を事前にしっかり確認しておくと安心です。

対応可能なメディアや検索エンジンの範囲

企業の評判はSNSやブログ、掲示板、ニュースサイト、検索エンジンなど多様な媒体に影響を受けます。

GoogleやYahoo!、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、5chなど、どの媒体に対応しているかは重要な比較ポイントです。

削除依頼、逆SEO、モニタリングなど提供される施策の内容

風評被害対策サービスごとに得意分野や対応範囲が異なります。

単なる投稿削除だけでなく、検索結果の改善やサジェスト対策、継続監視など包括的に対応してくれるかを確認しましょう。

サービスの実績と専門性

過去にどのような企業・業種での支援実績があるか、対応件数やクライアント満足度などの指標が公開されていれば参考になります。

また、弁護士やSEO専門家などがチームに在籍しているかも信頼性の判断材料になります。

報告体制や改善提案の有無

対策状況の進捗報告や、今後のリスク回避に向けた提案など、透明性のある報告体制が整っているかを確認しましょう。

報告が不十分だと、社内での共有や意思決定が難しくなります。

安心して任せられる業者選びのコツ

風評被害は、いつ・どこで・どのような形で発生するかをあらかじめ予測するのが非常に難しいリスクのひとつです。

SNSの拡散力や検索エンジンの表示ロジック、匿名掲示板での突発的な投稿など、発生源が多岐にわたるうえ、情報は瞬時に広がる可能性があります。

そのため、風評対策を任せる会社を選ぶ際には、広範なチャネルに対応できる柔軟性と、緊急時にもスピーディーかつ持続的に対応できる体制を備えているかどうかが非常に重要です。

単発の対応にとどまらず、継続的なモニタリングや再発防止へのアドバイスが受けられる会社を選ぶことで、長期的なリスク管理にもつながります。

また、選定時にはサービス内容や料金体系のわかりやすさに加えて、「どんな担当者が対応してくれるのか」も確認ポイントです。

専門的な知識が必要な分野だからこそ、質問や相談に対して丁寧かつ誠実に対応してくれる担当者の存在は、安心感につながります。初回相談時のやり取りや提案の質も、信頼できる会社かどうかを見極める材料になります。

風評被害は企業の評判や売上に大きく関わる問題だからこそ、目先のコストや派手な宣伝だけに惑わされず、実績・対応力・信頼性を総合的に判断して、慎重に業者を選ぶことが大切です。

風評被害は企業の信頼や売上に大きな打撃を与えかねない重要なリスク要因です。

限られた社内リソースでは対応しきれない場面も多く、専門サービスの活用は「コスト」ではなく「リスク回避への投資」と言えるでしょう。

ネット上の評判を守り、ブランド価値を維持・回復するためにも、早めの導入と継続的な対策が求められます。

サジェスト削除対策・逆SEO対策の専門会社

私たちは、サジェスト削除対策および逆SEO対策を専門とする風評被害対策会社です。

企業・団体・個人を問わず、インターネット上でのネガティブ情報による reputational リスク(評判リスク)に対応し、信用回復・ブランド保護・情報健全化の支援を行っております。

現代社会において、検索エンジンの結果や検索補助機能(サジェスト、関連キーワード)は、企業やサービスのイメージに大きく影響を与えます。

「検索したらネガティブな記事が表示される」「社名を打ち込むと『詐欺』『ブラック』『評判が悪い』といった言葉が並ぶ」――そうした状況は、放置すれば放置するほどビジネスや採用、人間関係にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

当社では、そうしたお悩みに対して、検索エンジンの仕組みを熟知した専門スタッフによる的確かつ継続的な対策を実施し、これまでに多数の成功実績を重ねてまいりました。

サジェスト削除対策

GoogleやYahoo!などの検索窓に表示されるネガティブなサジェスト(補助キーワード)──たとえば「〇〇 詐欺」「〇〇 ブラック」「〇〇 評判が悪い」など──は、検索するユーザーに強い先入観を与えてしまうため、企業やブランドイメージに深刻な悪影響を及ぼします。

特に、企業名やサービス名と組み合わさった悪印象のワードは、問い合わせや採用、購買行動に大きなブレーキをかけてしまう要因となりかねません。

当社が提供するサジェスト削除対策では、検索エンジン側の表示アルゴリズムや仕様を熟知した上で、検索トレンドやユーザー行動を自然に誘導する手法を用い、安全性と持続性のある対応を行います。

強引な操作ではなく、あくまで検索エンジンのルールを遵守した“正攻法”により、ネガティブなサジェストワードの表示頻度を減らし、最終的に非表示・無効化へと導いていきます。

さらに、企業イメージを損なうワードの排除だけでなく、ポジティブまたは中立的な関連ワードを上位表示させることで、ブランドの信頼回復や印象改善にもつなげる対策を併用いたします。

関連キーワード(「他の人はこちらも検索」など)のコントロール

Google検索においては、「他の人はこちらも検索」や「検索結果下部の関連ワード」など、サジェスト以外にもユーザーの注目を集める補助キーワードの領域が存在します。

これらもまた、検索結果全体の印象を左右する重要な要素です。

当社では、これらの関連キーワードについても、定期的な監視とキーワード評価を行い、ネガティブワードが表示されないように調整・管理を行っています。

必要に応じて、ポジティブな検索誘導施策を併用し、より健全な検索環境を構築いたします。

逆SEO対策

逆SEO対策とは、検索エンジン上で上位表示されてしまっているネガティブな記事や口コミ、誤解を招くような書き込みを、ポジティブまたは中立的なコンテンツで検索順位の下位に押し下げる施策です。

これにより、検索ユーザーの目に触れにくくなり、企業や個人への悪影響を最小限に抑えることができます。

単に大量のページを作成して拡散するのではなく、GoogleやYahoo!などの検索エンジンのアルゴリズムの特性を理解したうえで、評価されやすいコンテンツを戦略的に設計・発信することが重要です。

たとえば、ユーザーにとって有益で信頼性の高い情報、公式性のある発信、第三者評価に基づいた記事などを組み合わせて、自然なSEO効果を狙った施策を展開します。

また、ネガティブな情報が検索結果の上位に表示されている場合、それを見るだけで企業の印象やブランド力に悪影響を与えるため、早期の対策が信頼維持のカギとなります。

当社では、業種や被害内容に合わせて最適なコンテンツ構成や媒体選定を行い、長期的かつ安定的にネガティブ情報を押し下げるための運用支援を行っています。

まとめ:企業に求められる「風評リスク」への本格対応

インターネット上の風評被害は、今や企業活動における大きなリスクの一つです。

検索結果やサジェストキーワードにネガティブな情報が表示されることで、ユーザーの第一印象が損なわれ、売上や採用、信用にまで影響が及ぶケースも少なくありません。

こうした状況に対応するためには、一時的な「火消し」にとどまらず、継続的かつ戦略的な情報コントロールが不可欠です。

当社がご提供する逆SEO対策やサジェスト削除対策は、検索エンジンの仕組みやユーザー行動を的確に捉えた、再現性と安全性に優れた施策です。

単なるネガティブ排除ではなく、ブランド価値の再構築や信頼回復、そして将来的なリスク予防を視野に入れた包括的なサポートを行っております。

企業の風評リスクは「発生してからの対処」では手遅れになることもあります。だからこそ、早期対応・正しい対策・信頼できるパートナー選びが鍵を握ります。

「検索結果をきれいにしたい」「企業名のサジェストを改善したい」「安心して相談できる業者を探している」――

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

風評被害を『守り』ではなく、ブランド価値を高める『攻め』のチャンスへ。

私たちは、御社の評判を守り、未来を育てるための最良のパートナーであり続けます。

お問い合わせ

※現在、大変多くのお問い合わせをいただいている関係上、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。

大変恐縮ですが、本お問い合わせフォームよりご連絡お願いします。

関連記事

投稿者

- Search Reputation Strategist

- これまでに様々なジャンルにおけるサジェスト汚染の問題を解決。検索アルゴリズムを徹底的に解析し、Googleで90%以上、Yahoo!・Bingでは99.9%という圧倒的な成功率を達成。迅速かつ柔軟な対応力に加え、分析研究成果を実務レベルに応用した高度な施策により、企業・団体・個人を問わず多くの依頼者から支持を集めている。

最新の投稿

- 2025年9月19日TOPICS他の人はこちらも検索の消す非表示方法や仕組みについて

- 2025年7月7日TOPICS風評被害対策とは?事例や具体的な対応策と予防法を解説

- 2021年7月20日TOPICSBingサジェストの汚染や関連キーワードの削除方法を解説

- 2020年11月12日TOPICS【2026年最新】Googleサジェストの基本から削除方法までを解説